农金网黑龙江讯(农村金融时报 记者黄力辉)11月19日是世界厕所日。在农业农村部举办的“第一届农村改厕技术产品创新大赛总决赛”上,代表黑龙江省参赛的两个项目从全国160个参赛项目中脱颖而出,经过“形式审查、专家评审、网络投票、综合评定、现场展示、现场答辩”的层层遴选,最终双双斩获大奖。

东北农业大学研发的“农村秸秆发酵节能型旱厕项目”荣获大赛创新研发组一等奖。黑龙江鸿盛农业科技开发股份有限公司研发的“户用旱厕改造与污水净化系统成套技术”荣获该组三等奖。此次大赛以“科技创新引领,助推厕所革命”为主题,旨在评出优秀的农村改厕技术产品,实现农村改厕技术“从无到有”、“从有到优”的跨越性转变。黑龙江作为农业大省,推进“厕所革命”等惠民科技,是真正造福“三农”、改善农村人居环境、建设美丽乡村的务实举措。

如何通过科技引领,为乡村振兴注入新动能?带着这个问题,记者日前来到东北农业大学水利与土木工程学院学术报告厅,同二百多名师生及省农科院、市科协代表共同聆听了一场生动精彩的学术报告。年逾花甲的林国海教授主讲的“户用旱厕改造与污水净化系统成套技术”等多项惠农科技,引起现场师生的浓厚兴趣。大家热烈讨论,原计划一个半小时的交流时间一再顺延,直至夜幕降临。

林国海教授是中国聚苯模块低耗能抗灾建筑建造技术奠基人、住建部建筑环境与节能标准化技术委员会委员,黑龙江省鸿盛建筑科学研究院总设计师,享受国务院政府特殊津贴。建筑领域资深专家到农业领域讲学,这种“学科融合”传递的学术新风,催生越来越多的发明成果实现跨学科技术集成,服务于“三农”生产生活。

如厕“小创举”,乡村“大文明”

“小康不小康,厕所算一章”。农村的室外旱厕,一直是人居环境脏乱差的写照。简陋不堪、气味熏天的尴尬导致城里人不愿去,村里人不想留。作为农民生活水准优劣的重要标志,厕所不“革命”, 农民幸福指数就上不去,建设美丽乡村就成了空话。

“当前一些农村推行的旱厕改造,只是将原有旱厕遮挡木板换成彩钢板,将原有板棚加个盖,将原有土坑砖槽换成大桶定期清掏。这不但没有改变旱厕的实质,反而增加了农民负担,改造后被弃用现象严重,民生工程变成闹心工程”。林教授认为,这种“外观美容式”的改造“治标不治本”,并未理解“厕所革命”的真谛。

真正的“厕所革命”,应实现旱厕改造与粪污净化处理同步到位。应按照城市建筑设计标准,打造室内水冲卫生间,与既有房屋连成一体,淘汰传统室外旱厕,在无排水管网前提下,实现“如厕不出门,粪便不清掏,污水达国标”。

新疆阿克苏农村地广人稀,难以铺设“进村入户”的排污管网。而这里很多农民兄弟并不犯愁,他们通过“厕所革命”,告别了不堪入目的室外旱厕,同城里人一样在自家屋里洗澡、如厕,产生的污水就地净化处理,达到国家标准排放。

学术报告现场,师生们共同观看了新疆阿克苏农村应用“户用旱厕改造与污水净化系统成套技术”的施工视频。只见装载数十个罐体的货运卡车开至农户家门口,通过吊装,将“地下生物发酵污水净化处理罐”埋设入地,并与农户既有厨卫排污管线相连,将农户马桶、盥洗、厨房污水集中排放至罐体,经罐体内耐低温生物菌群净化处理后自动溢出,再经罐外“净化菌群回填土”二次净化,最后渗入土壤沉淀迁移。溢水口配有水质检测管,可从地面随时监控水质。

林教授讲解,罐体容积0.8立方米,日处理污水0.5吨,经久耐用免维护,对地下水无污染。大量检测结果表明,经该系统处理过的污水符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》表中一级 B排放标准。该技术尚属国内首创,不但解决了农村生活污水排放的老大难问题,还为地方节省了铺设排污管线,建设污水处理厂的大笔资金。

农大学堂上的学子们十分关注“厕所革命”话题,纷纷发问。对于粪污能否彻底降解的疑问,林教授展示了一项“顺带的”发明——“便携式移动厕所。该产品收纳后只有半米见方,可放入车辆后备箱。如旅游期间遭遇公路长时拥堵又赶上“内急”等情况,这项发明便派上用场。产品展开后是个小帐篷间,内有蹲便座位、降解袋和降解菌剂。使用菌剂,可在消除异味的同时把污物降解无踪。“小发明”应用到厕所革命中,换得乡村“大文明”。

温室免供暖,老乡免“猫冬”

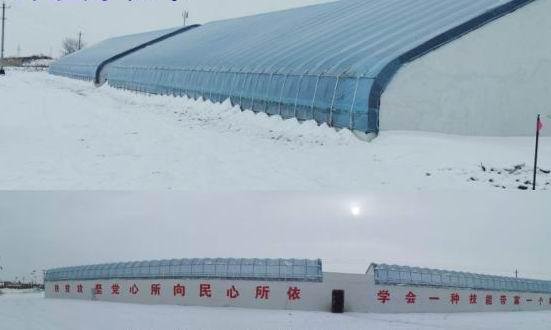

瑞雪霏霏,冰城哈尔滨银装素裹。户外已是冷意袭人,而位于哈尔滨市香坊区城高子镇的五栋温室,竟在没有供暖设施的条件下,室温高达二三十度,作物枝头硕果累累,熟透的番茄口感香甜,科技的魅力令人称奇。

这是林国海教授与东北农业大学合作,历时5年研发的“装配式非补温日光温室”成套技术,实现了寒温带农业日光温室无需人工供暖“零”的突破。

北方漫长冬季,作物无法生长。一些传统的农业温室,虽然可以栽植反季果菜,但要不间断燃烧秸秆或燃煤供暖才能保证植物生长,此举不但污染环境、加重雾霾,而且增加了种植成本。一冬算账下来,扣除消耗,收入平平,影响了农民的种植积极性,还不如“猫冬”。于是,越来越多的温室冬季被闲置。

“装配式非补温日光温室”,帮农民告别“生炉子”,不需补温,棚内温度就可满足种植瓜果、养殖海鲜、饲养家禽需求。经过几个冬季和不同区域项目应用实践,形成了完整的成套建造技术。经测算,农民种植、养殖收入当年就可收回建造成本。农业温室建造技术的创新发展,颠覆农村的“猫冬”习俗,为农民插上智慧的翅膀,为增收致富提供保障。

“不用”就是最大的节能”!林教授在现场详解技术原理:所有部件工厂制造,温室结构免维护。实现“设计标准化、现场装配化、管理信息化、使用自动化”。空腔模块与现浇混凝土结构、轻钢结构结合实现抗水灾、震灾、雪灾效能。双电机起降保温棉被系统确保无人工补温前提下无冻害。自动除雪震动装置实现外膜无雪荷载。自动除霜系统实现保温。地道风土壤加热系统将高温空气导入种植土壤达到果菜种植要求。温室内冷凝水收集系统杜绝冷凝水对植物的伤害。温室后墙蓄热系统将日光温度储存于盆栽土壤内对温室进行补温。新风、排风系统保证温湿度满足种植需求。蚊蝇遮挡系统隔绝病虫害传播。内膜起降系统杜绝室内温变化对植物产生冻害。互联网自动化控制系统对温室内各技术参数和指标实时全天候监测,为科学种植提供技术依据。这便是热工学、结构学、建筑学、机械学、农学融为一体的成果。新时代高质量发展,离不开学科融合!

师生们通过视频欣喜地看到,运用这项技术,甘肃兰州水产养殖基地虾壮鱼肥。黑龙江省援疆温室技术项目新疆阿勒泰种植基地里蘑菇飘香。越来越多的农民兄弟正在享受这项惠农福祉。

田舍开新宇,“绿色”筑万家

学术交流现场,林教授分享的“装配式空腔模块混凝土结构房屋技术”更让师生们大开眼界。

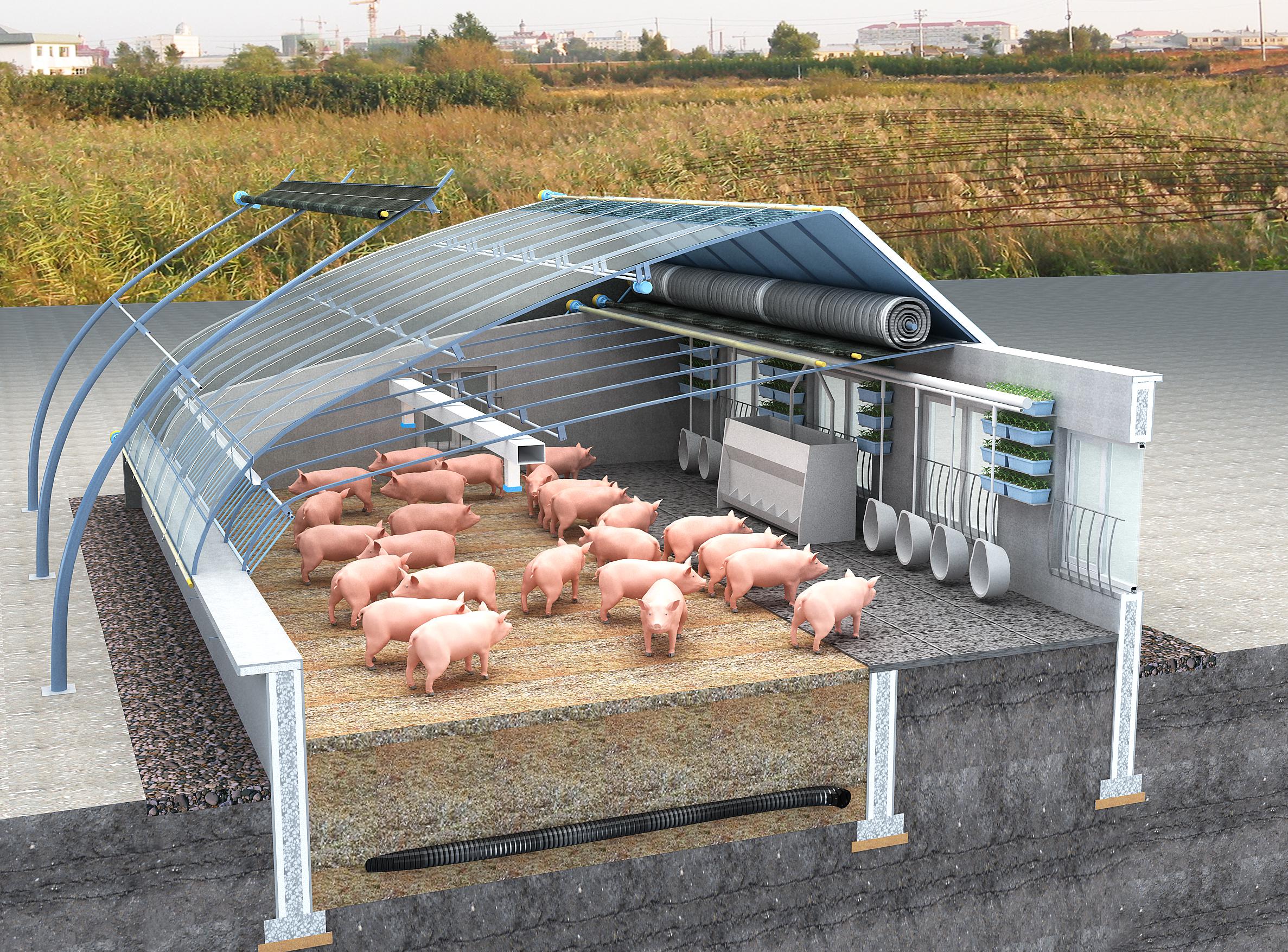

吉林省安图县,村民夫妻二人仅用一天时间,就盖起100平方米的新型房屋。拼插模块,错缝咬合,横平竖直,无缝衔接,建房像搭积木一样简单。内蒙古乌兰巴托,用该技术建造的蒙古包外部是雪雕,内部可饮热咖啡。在黑龙江省方正县使用该技术建造的猪舍无需采暖,小猪个个膘肥体壮。炎热的海南、广西,用该技术建起的新型别墅冬暖夏凉。该产品技术还出口到津巴布韦,由于淘汰了传统的“抹灰工艺”,由“拖泥带水”转变为“窗明墙净”,造价不高于红砖,还能抗风灾,火灾,水灾,雪灾,地震灾害,在海外大受欢迎……通过观看实地视频,师生们见证了该技术的广泛应用前景。

听完林教授这场“接地气”的学术交流,东北农业大学的学院党委书记王金武和老教师史国臣感触良多:“林教授做为学科带头人,做事业饱含情怀,匠心求精,带领团队完成的研究成果紧贴生产实践,解决实际需求,有极大的开发和实用价值”。

在接受记者采访时,林国海这位原黑龙江省政协常委、工商联副主席、中国侨联特聘专家、27所大学兼职教授、省级学科带头人道出了心底的最大期盼:“我即将65岁了,即将卸去所有的光环。我希望这些接地气的技术和产业能够尽快推广开,让更多农民受益!”林教授表示,当前农村“空心化”、“老龄化”严重。乡村振兴的关键是要复苏“人气”,要让“致富带头人、“田秀才”、“土专家”、“乡创客”们甘愿留在农村创业。要让他们有事做、有钱赚,看到前景和希望。专利的价值就在于产业化。尤其是通过实践应用,升级为标准的专利技术,才可谓“足金足赤”。要不断将科技成果产业化、将科技优势或平台优势转化为能力优势。

林教授希望这些惠农科技得到更大的政策引导、资金支持、金融助力,逐步以点带面,形成产业化、标准化及各地农村县域的经济增长点,为服务三农、改善人居环境及乡村振兴注入更多新动能。

| 留言与评论(共有 0 条评论) |